出仕之途起點成為秀才

出仕之途起點,成為秀才。

庠古代的學校名稱。如:「郡庠」、「邑庠」。孟子.滕文公上:「夏曰校,殷曰序,周曰庠,學則三代共之,皆所以明人倫也。」荀子.大略:「立大學,設庠序,脩六六禮,明七教,所以道之也。」

從縣試、府試、院試、鄉試、會試、殿試過六關

縣試每三年舉行二次,一般在在二月進行考試,又稱「小試」或「童子試」由知縣主持,考生在一個月前向該縣署禮房報名,填寫基本資料,姓名、簎貫、年齡、三代資料,考四個場次,頭三場考完放榜稱「發案」不報名次只報號碼,號碼排成圓形固又稱「圓案」,最終回放榜報真名,榜上分名次成橫排固稱「長案」,第一名稱「縣案首」、最後一位用朱筆畫勾,以示載尾,戲稱「坐紅椅子」,考取即成童生。

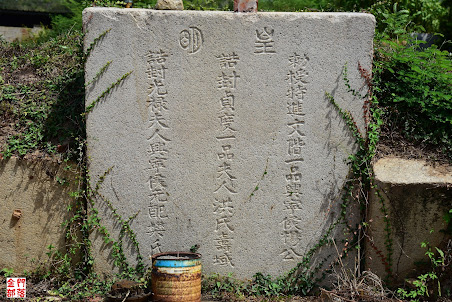

照片:庠生

府試一般在四月舉行,由知府主持,報名及出案方試同縣試,第一名稱「府案首」。

院試是府級考試由學政(學台、宗師)主持,學政親臨的考場稱「案臨」,學政是由皇帝任命進士出身的翰林院、六部等官員到各省去任職,任期為三年。學政在任期內,要依次到所管轄的各府、州去主持考試。院試錄取了才算是「進學」取得了「生員」的資格,也就是一般所稱的「秀才」,東漢時為了避諱光武帝劉秀的名字,將秀才改為「茂才」之後通用,第一名也就是「院案首」。

照片:庠生

院試又包括歲試及科試兩種,歲試基本是:第一,從童生中考選出秀才;第二,對原有的秀才進行甄別考試,按照成績優劣分別給予獎懲。這些秀才被分別安排在府學(府級學校)或縣學(縣級學校)內,不一定真的去那裡讀書,但名義上屬於這些學校的學生,要接受縣學教諭的管教,雖然身份還是學生,但可以免除差徭,見縣官也免跪,也不得用刑等等了。庠與序為古時學校的名稱,明清時代稱縣學學生為「弟子員」,在州縣學為「邑庠」,所以秀才也叫「庠生」、「邑庠生」、在府學的稱「郡庠」、「諸生」泛指在學的人老師對眾弟子的稱呼。歲試成績優良的生員,方可參加科試。科試通過了,才准許參加更高一級的鄉試,叫做「錄科」。

照片:邑庠生

生員必須不斷的參加考試,如「歲試」,兩年舉辦一次逢辰、戌、丑、未年文武童生並考,成績分六等;一、二等賞為「科舉生員」,可參加「科試」逢寅、申、己、亥年,僅限文童生考,科考一、二等可取得「鄉試」的資格;歲考三等無升降,歲考第六等則黜革。

註:凡是習舉業的讀書人,不管年齡大小,未考取生員(秀才)資格之前,都稱為童生或儒童。武童生指考武科的生員。

照片:邑增生

而歲、科兩試中成績優秀的人才取得生員資格之後,官府發給廩膳銀(伙食費),因此又稱為「廩生」,沒有廩膳銀的「生員」,算是另外增加的名額,稱為「增廣生員」,又簡稱「增生」,地位次於「廩生」。

經歲科兩試成績優異者,增生可依次升廩生,稱「補廩」。而初進學的秀才,稱為「附學生員」,簡稱「附生」,附生再經以後的歲、科兩試,才能依成績遞補為增生或廩生。清代廩生、增生人數皆有定額,一般以府、州、縣的大小決定。在清康熙時,因籌餉而特許由捐納取得府、州、縣學的生員資格。 此種生員稱為「例生」或「餉生」,不久停止。

照片:郡庠

通過這三次考試總稱童試,也就算是過了國家級考試的第一級。

鄉貢進士楊都試歲貢第二名經元匾。

拔貢在明代稱為選貢,是由朝廷在規定時間內選拔到國子監讀書的人。至清初改稱拔貢,每六年選拔一次,第一名為「拔元」,而清高宗乾隆七年(1742年)起改為每十二年一次。

恩貢是皇帝登基或其他慶典頒布「恩詔之年」,在歲貢以外加選一次,稱為恩貢,第一名為「恩元」。

清代歲貢、恩貢也稱選魁,每年進貢優秀人才,以為國用。

優貢是每三年由各省學政從儒學生員中考選一次,每省不過數名,亦無錄用條例,第一名為「優元」,同治中規定,優貢經廷試後可按知縣、教職分別任用。

例貢在明代稱為納貢,是生員透過「援例捐納」而取得貢生資格。在清代改稱例貢,又可分為附貢、增貢、廩貢等。

軍功貢為清代獨有,主要存在於清初,凡隨征生員有軍功者則准作貢生。

留言

張貼留言